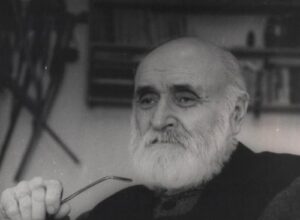

Иван Соколов-Микитов. Часть 1

Пожалуй, он один из наименее известных хороших русских писателей ХХ века. В лучшем случае мы помним, что это «что-то о природе». Ивана Сергеевича Соколова-Микитова любят ставить в один ряд с писателями-натуралистами

– Аксаковым и Пришвиным, Бианки, близким его другом, Паустовским, с которым он родился в один год и практически в один день: Паустовский – 18 мая 1892 года, Соколов – 17-го. В отличие от всех этих авторов, Иван Сергеевич родился в деревне, много в деревне жил и любил природу искренне, подробно, трезво, как человек, кровно, на глубинном, генетическом уровне с ней связанный. Он был уверен, что «люди, не порывающие связь с родиной и природой, не могут почувствовать себя одинокими». И в то же время писал, что «только не знающие природы могут наивно считать ее “утешительницей” наших бед, человеческих недугов. Природа безжалостно подчеркивает наши несчастья, одиночество и обреченность, а если понадобится, — безжалостно убивает».

Он прожил долгую, насыщенную жизнь и умел дружить с интересными людьми. Теплые отношения связывали его с Твардовским, крестьянским сыном и уроженцем Смоленщины, где провел детство и Иван Соколов. Подобно Твардовскому, он боготворил Бунина, с которым успел пересечься еще в России и получить благожелательный отзыв на один из своих рассказов. Он приятельствовал с Грином и Куприным, хорошо знал Сашу Черного и других писателей первой волны русской эмиграции, которая захлестнула было и его, но он увернулся и вернулся в Советскую Россию уже в 1922 году. Он дружил с абсолютно советским автором и большим чиновником Константином Фединым и с Виктором Некрасовым, писателем-фронтовиком, диссидентом, а потом и эмигрантом. Его любили очень многие, он был своим для самых разных людей, вращался в разных сообществах, но нигде не пускал корни, не растворялся, всегда был как бы немножко в стороне и сам по себе.

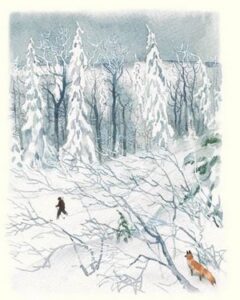

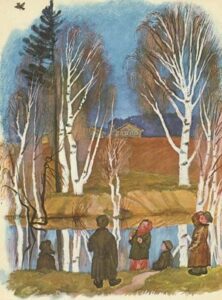

Вы найдете у «певца русской природы» и увлекательную историю о том, как ему достались три его необычных ножа, и рассказ о гимназистке, которая покончила с собой из-за крушения веры в дорогого человека. И повесть о мытарствах русских эмигрантов, которая заставит вспомнить Алексея Толстого – с ним он тоже был очень хорошо знаком. Среди его героев – бывшие помещики и полярники, крестьяне и моряки, простые люди, которые способны на такие сложные чувства и с таким высоким достоинством встречают смерть. Он увлекался русским фольклором и замечательно пересказывал сказки для детей. Он написал нежную, полную счастья и света книгу о детстве, и, наконец, множество рассказов о природе в самых разных ее составляющих: здесь и несентиментальные, жесткие истории о животных, которые охотятся и становятся объектами охоты, и чудесные лирические мини-новеллы о деревьях, цветах и птицах. Его книги всем нравились, но почти у всех сквозит сожаление, что у такого человека с такой неординарной биографией так немного этих книг, и не сказано в них что-то, как нам кажется, самое главное. Потому что он был именно таким человеком, от которого ждешь большего и лучшего…

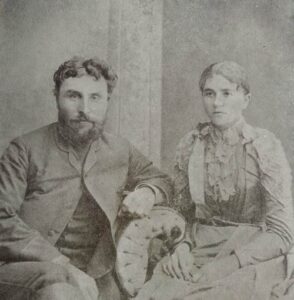

Иван Сергеевич Соколов родился в Калужской губернии, в лесном урочище Осеки. Его отец Сергей Никитич Соколов служил приказчиком у купца-миллионера Коншина — смотрел за его лесными угодьями. Сергей Никитич был девятым сыном бедного деревенского дьякона, который кормился больше обработкой земли, чем пожертвованиями прихожан, но сумел выучиться. Мать Ивана, Мария Ивановна Новикова, происходила из семьи зажиточных крестьян, а ее сестра вышла замуж за дворянина. К Маше, которая была очень хороша собой, сватались несколько женихов. Выбрать именно Сергея Никитича, который был старше ее на 14 лет, ей посоветовал старец Амвросий Оптинский — прототип старца Зосимы из романа «Братья Карамазовы».

Ване было два или три года, когда семья Соколовых переселилась на родину отца, в Смоленскую губернию. Сергей Никитич приобрел усадьбу в деревне Кислово Дорогобужского уезда, где будущий писатель жил до десяти лет. У него было счастливое, ничем не омраченное детство. Единственному ребенку досталась вся любовь родителей, которые и между собой прекрасно ладили, и для сына делали всё, что могли. «От матери, – писал Иван Сергеевич гораздо позже, – я заимствовал любовь к слову, беспокойство характера, от отца — любовь к природе, лирический склад души» и охотничий азарт. Отец стал брать мальчика на охоту с пяти лет, научил его слушать лесные звуки и голоса, подманивать птиц, «читать» следы. А в восемь лет Иван получил в подарок от отца детскую мелкокалиберную винтовку «Монте-Кристо», из которой метко стрелял. И мать, и отец были незаурядными рассказчиками, их истории подпитывали его воображение и тягу к творчеству.

В десять лет Ваня отправился учиться в Смоленск, в Александровское реальное училище. Ему не понравился ни городской мир, ни сам процесс учебы, хотя он массу времени проводил в библиотеке и зачитывался книгами о путешествиях, романами Купера, Майна Рида и Жюля Верна. Окончить реальное училище Соколову не удалось, так как его исключили из пятого класса «по малоуспеваемости и за дурное поведение по подозрению в принадлежности к ученическим революционным организациям». Мог ли кто представить, что в будущем он займет прочное место в учебниках русского языка и хрестоматиях, где всегда было в избытке примеров из его прозы.

С характеристикой, которую выдали Ивану, поступить в высшее учебное заведение было проблематично. Единственным вариантом оказались Сельскохозяйственные курсы в Петербурге – там не требовалось свидетельство об окончании какого-либо учебного заведения. В 1910 году Иван уехал в столицу, пытался учиться на этих курсах, уходил, восстанавливался, но так и не завершил обучение. Зато он начал посещать столичные библиотеки и литературные диспуты, познакомился с популярными литераторами. Почитав сказки Ремизова, которые были тогда в большой моде, он понял, что тоже так может, и в 1910 году написал свою первую сказку «Соль земли». В ней действовали древние духи Лесовик и Водяной и оживало волшебное лесное царство его сказочного детства, а люди летали как птицы.

Что тоже неслучайно. Как и многие другие в то время, Иван страстно увлекался авиацией и в 1910 году, будучи в деревне, сам построил планер, на котором летал, поражая местных жителей. Кстати, он дружил с известным летчиком Глебом Алехновичем, который преподавал гимнастику в смоленском реальном училище. А во время Первой мировой войны Соколов окончил курсы авиамотористов и служил в воздушном отряде под Псковом, отвечал за работу двигателей знаменитого самолета «Илья Муромец», принимал участие в боевых вылетах. Машины этого типа стали первыми в мире серийными многомоторными бомбардировщиками, а Эскадра воздушных кораблей, которой командовал Алехнович, — первым в мире подразделением, использовавшим такие бомбардировщики.

В начале 1913 года Соколов переезжает в Ревель (Таллин) и некоторое время работает секретарем в газете «Ревельский листок». Эта газета стала первым изданием, поместившим на своих страницах его рассказы, фельетоны, заметки, стихи. Они публиковались под несколькими вымышленными именами, среди которых появился псевдоним Соколов-Микитов. «Микитовскими», по имени Никиты, деда писателя, когда-то звали отца Соколова, его братьев и сестер.

«Листок» вскоре закрылся, Иван устроился матросом на посыльное судно «Могучий» и вскоре перешел учеником матроса на торговый пароход «Меркурий». Так началась морская часть его биографии, позволившая утолить жажду путешествий. На «Меркурии» он ходил из Петербурга в Нидерланды, Британию, Италию, затем из Одессы на торгово-пассажирском пароходе «Королева Ольга» – в Грецию, Турцию, Ливан, Египет. В июле 1914 года, отпросившись с корабля, он провел около двух недель в Греции, был послушником в одном из Афонских монастырей. Этот сюжет лег в основу рассказа «Там, где птица гнезда не вьет», но вся его проза плотно насыщена историями из его жизни и личными впечатлениями. Сам он причислял себя к тем авторам, которые не умеют выдумывать, но проверить это мы можем не всегда. Даже в его устных историях, которые излагают мемуаристы, есть разночтения и то и дело проскальзывает некое лукавство. Историю о своей единственной встрече со Сталиным он рассказывал многократно и всякий раз с небольшими нюансами.