Иван Соколов-Микитов. Часть 3

Великую Отечественную семья Соколовых провела в эвакуации в Перми. Иван Сергеевич работал в лесоохране, был специальным корреспондентом «Известий» по Среднему и Южному Уралу, писал рассказы о жизни эвакуированных детей.

Жизнь была тяжелой, как и везде, и писатель, прошедший через разные испытания и трудности, долго не мог забыть постоянное унизительное чувство голода. А потом было и непростое возвращение в Ленинград, в разоренную квартиру на канале Грибоедова, откуда, естественно, пропало всё. «Обитавшие в нашей квартире жильцы оставили нам в наследство две кошачьи головы с усами, уже превратившиеся в мумии», – писал он в одном из писем зятю. Но жизнь понемногу входила в привычное русло. Писатель получил новую квартиру на Московском проспекте, опять много ездил – на Таймыр, на Каспий, в Белоруссию, по заповедникам, охотился, выпускал новые книги с такими же волшебными названиями: «У синего моря» (1946) и «Над светлой рекой» (1947). Казалось, что теперь-то всё худшее точно позади. Но у судьбы были свои планы.

У Соколовых к концу войны осталась единственная дочь – 19-летняя красавица Алёна. Она училась в художественном училище, была талантливой, яркой девушкой, вышла замуж, родила сына. В 1951 году Алёна утонула в озере Пюхяярви, на Карельском перешейке, где Соколовы снимали дачу. Настойчивая соседка уговорила ее выйти на яхте на прогулку по озеру – погода была плохая, поднялся шторм, никто не смог им помочь. Утонули все – и соседка, и ее сын, курсант мореходки, и Алёна, отличная пловчиха. Ее тело нашли только через 18 дней.

А жизнь Ивана Сергеевича и Лидии Ивановны с тех пор вся сосредоточилась в маленьком внуке, которому было 2 года и отец которого часто уезжал по работе, а вскоре и обзавелся новой семьей. У Саши Соколова оказались незаурядные музыкальные способности (он играл на скрипке), ради него и его обучения семья переехала в Москву, где писатель прожил последние годы своей жизни и где умер. Александр Сергеевич Соколов сегодня является ректором Московской консерватории, а в 2004–2008 годах был министром культуры.

Кроме забот о внуке, помог выжить дом, который писатель обрел в Тверской области. В 1952 году, когда Соколову-Микитову исполнилось 60 лет, ему выделили участок в селе Карачарово, и на этот участок перенесли готовый дом из соседней деревни. Там они жили большую часть года, пока здоровье Ивана Сергеевича позволяло, но и потом проводили много времени, часто с весны до осени. «Это моя последняя гавань», – говорил он, – я тут бросил якорь». Он полюбил эти места, сам посадил там все деревья, много работал: в «карачаровский» период увидели свет 26 его книг: «На теплой земле» (1954), «Зеленый край» (1956), «Звуки весны» (1962), «У светлых истоков» (1969).

В этих же местах был дом отдыха, который возглавлял племянник писателя, и он не оставлял Соколовых, и другие родные и близкие навещали их постоянно, все время у них кто-то жил, гостил, писал. Это был теплый дом, в котором всем было хорошо, а горе хозяев не ложилось черной тенью на все окружающее. «Это был самый красивый дом, который встречался мне в жизни», – вспоминал Виктор Некрасов.

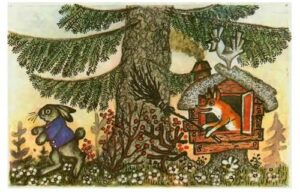

В это время Иван Сергеевич особенно много пишет для юных читателей, что, наверное, и для него самого было необходимым и целебным, возвращало к истокам, к началу, к счастью его детства. Наверняка у многих из нас были его чудесные книжки «Листопадничек» (1955) или «Лесная тропинка» (1958). Или «Дружба зверей» (1959) с рисунками Юрия Васнецова.

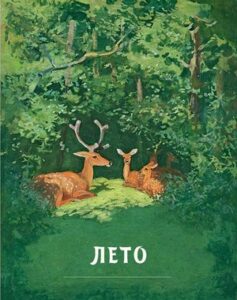

Особенно известны две детские книги Соколова-Микитова. В книге «Русский лес» (1971) он рассказывает о деревьях и других растениях — молчаливом зеленом народе сказочного лесного царства. «Еще в детстве мне очень нравились высокие стройные осины, росшие вблизи нашего деревенского дома. Нравился горьковатый запах осин, трепетанье зеленой листвы на высоких вершинах. Даже в самый тихий, безветренный летний день листья осины дрожали. Покрытые зеленоватой горькой корою, деревья казались живыми существами – они точно шептались, переговаривались между собою…» Это написано совершенно просто и без каких-то стилистических ухищрений, но так благородна, так изысканна эта простота, что воспринимаешь ее как вневозрастную поэзию чистейшего сорта. Надо добавить, что почти все эти тексты печатались впервые во «взрослых» журналах «Новый мир», «Звезда» и других.

Из нескольких отдельных, «сезонных» книжек закономерно сложился сборник «Год в лесу» (1972), содержащий такие же короткие зарисовки о зверях и птицах, которых можно встретить в наших лесах, об их полной событий жизни от весны к лету, от лета к осени. И эти как бы незатейливые миниатюры обладают непреходящим и необъяснимым медитативным, утешительным эффектом. «Год в лесу» с иллюстрациями Георгия Никольского получил диплом первой степени на международном конкурсе в Италии в 1974 году. А еще Никольский разрисовал печку в Карачарове своими симпатичными зверюшками, которые радовали хозяев и гостей.

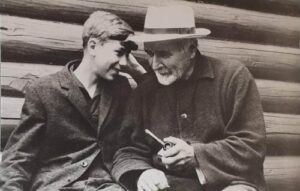

Проживший долгую и интересную жизнь, Иван Сергеевич естественно обратился в последние годы к мемуарному жанру. Сначала это были разрозненные заметки, потом сложилась целая книга «Давние встречи», вышедшая уже после смерти писателя, в 1976 году. В ней рассказы о разных людях, которых он встречал на своем пути, больше всего, конечно, о писателях, среди которых Алексей Толстой, Горький и Бунин, Куприн и Пришвин, Федин и Твардовский, писатель, художник и ученый, близкий друг Соколова Николай Пинегин и многие другие, не столь известные люди. Зная сдержанность Ивана Сергеевича, мы не удивимся, не обнаружив там каких-то откровений или разоблачений. Но что-то из рассказанного мог рассказать только он – потому что он был там, умел слушать и слышать, умел видеть.

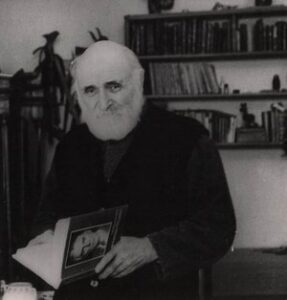

К сожалению, уже со второй половины 50-х у Ивана Сергеевича стало неумолимо ухудшаться зрение, а в последние годы жизни он полностью ослеп. Конечно, он не лишился мужества и поддержки близких. Не перестал он и писать, правда, теперь он диктовал тексты на магнитофон, а затем их перепечатывала Лидия Ивановна. Так были написаны и «Давние встречи», и приятный цикл рассказов «Моя комната» – о вещах в кабинете писателя, напоминавших ему о чем-то дорогом и важном, возвращавших в прошлое.

Умер Иван Сергеевич 20 февраля 1975 года. Высоко ценивший Толстого и Бунина, он и умер как они – на 83-м году жизни. Урна с его прахом захоронена на Новом кладбище в Гатчине рядом с матерью и дочерьми, Лидией и Еленой. Лидия Ивановна пережила его ровно на сто дней и похоронена там же.

Его все любили, и все написали о нем очень похоже. Говорили, какие у него были удивительные глаза. Серафима Павловна, жена Ремизова, тревожилась: «С такими глазами долго не живут». А Твардовский, много лет спустя, подхватил: «А как вы выжили с такими глазами?!» Рассказывали, какой он был прекрасный рассказчик – но только если слушателей было не больше трех – и как умел молчать. «Молчальник» – так назвал заметку о нем все тот же Ремизов. Есть полулегенда, как они с Зощенко промолчали около двух часов и расстались в полном восторге друг от друга.

Один из немногих недоброжелательных отзывов о нем, оставленный кем-то из русских эмигрантов, вот какой: «Иван Сергеевич был хитер, как лис, скрытен, как волчья яма, по-мужицки недоверчив ко всему». Подтверждений этому мы в жизни Ивана Сергеевича не найдем, да у таких звонких характеристик чаще всего и не бывает подтверждений. Но, разумеется, молчаливость Соколова происходила не от того, что ему нечего было сказать или он хитрил. И простаком он отнюдь не был и умел очень точно приноровиться к собеседнику. Он любил слушать, любил и умел из любого бережно, незаметно вытянуть что-то интересное и уникальное. Он ценил индивидуальность каждого человека, каждого растения, каждой птицы и вещи.

У них был прекрасный, хлебосольный дом, в котором гостили, отдыхали, жили подолгу, скрывались, случалось, от житейских неурядиц. Сам Иван Сергеевич варил глинтвейн и любил пропустить рюмочку, но никогда не хмелел. Он презирал все вот эти надрывные попытки продлить жизнь и говорил, что он «не ворона, чтобы жить 300 лет». Не одобрял и увлечения физкультурой – «Уж лучше бы дрова кололи». Человек большой доброты и человек меры, каких всегда очень немного среди художников, он был красивым человеком. И в старости, болезни, немощи остался красив. Его книги раскрываются не сразу и не всем. «Для чтения этой прозы нужна сродная ей сосредоточенность, неторопливость чтения, – писал Владимир Лакшин, критик и добрый знакомый Ивана Сергеевича.

Ее нельзя читать наскоком, в метро или электричке, одной рукой держась за поручень. Ее нелепо “просматривать”… Для ее полного восприятия нужен запас покоя, она рассчитана на внятное чтение слово за словом». Но если мы и не находим в себе изначально этого запаса, стоит нам погрузиться в его книги и распробовать их по-настоящему, и они обязательно одарят нас и покоем, и радостью, и знанием. А может быть, как он мечтал, сделают нас чуть-чуть лучше или хотя бы научат жить немножко медленнее и больше видеть в окружающем нас мире.