Иван Соколов-Микитов. Часть 2

В годы Первой мировой Соколов много работает для газет и журналов, публикует рассказы и очерки о буднях военной авиации и о санитарах (он работал и в санитарно-транспортном отряде), пишет о проблемах тыла, об осиротевших детях, о том, что помогает не сломаться на войне.

После Февральской революции Иван Сергеевич поучаствовал в работе Петроградского городского совета рабочих и солдатских депутатов. Во время всеобщей демобилизации в 1918 году вернулся на Смоленщину, учительствовал в школе Дорогобужа, делал с учениками «Заячью газету» и даже выпустил брошюру о новых методах преподавания. Вскоре Ивана снова мобилизовали и направили на Украину за продовольствием для Красной Армии. Там он попал в плен к белым и чудом избежал расстрела, благодаря офицеру, знавшему его по реальному училищу в Смоленске.

Затем был Крым, где Иван едва не умер от голода, Севастополь, где он работал в архиве Черноморского флота, а потом поступил матросом на торговую шхуну «Дых-Тау», ходившую по Черному и Средиземному морям. Во время стоянки в Одессе он принес рассказ в литературный отдел газеты «Южное слово», который в то время возглавлял Бунин. Иван Алексеевич предложил Соколову стать постоянным автором газеты, но не сложилось.

В июне 1920-го, будучи в Константинополе, Иван перешел на океанский корабль «Омск». У хозяина «Омска» оказались финансовые проблемы, он решил корабль продать, команду при этом просто списали на берег в английском порту Гулль. Экипаж протестовал, рулевого Соколова арестовали как активного участника событий.

Хорошие люди помогли ему освободиться, а в 1921-м посодействовали его переезду в Берлин, в то время центр русской эмиграции. Он печатался в русскоязычных журналах и газетах и выпустил несколько книг, самыми заметными стали детский «Кузовок» (сказки, потешки, рассказы о временах года), и большой сборник «Об Афоне, о море, о Фурсике и о прочем», куда вошли и сказки, и очерки, и «былицы» о быте монахов, рассказы о море и смоленской деревне. Английским же впечатлениям Соколов посвятил повесть Чижикова лавра, историю от первого лица, историю хорошего простого человека, тоже Ивана, который волей войны оказался на чужбине и не находит выхода из этого капкана судьбы. Именно так, «Чижикова лавра», называли свою общину русские эмигранты в Англии. Замечательная, человечная, глубокая проза, которая стала одним из самых известных произведений писателя. Но написана повесть уже на родине, куда Соколов вернулся летом 1922 года, и вышла в 1927-м. Всё у него, вроде бы, складывалось за границей неплохо, и многие берлинские знакомые не поняли его выбор, но ему хотелось жить дома.

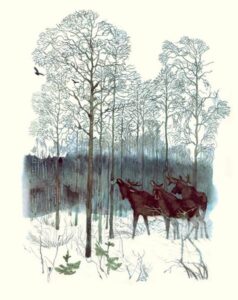

Он активно печатается уже в советских журналах, один за другим появляются известные циклы рассказов «Голубые дни» (1926–1928), «По сорочьему царству» (1926–1927), «На речке Невестнице» (1923–1928) – о деревне, об охоте, о море, простые, точные, внятные, тонко и уместно прошитые самобытной крестьянской лексикой и фразеологией. В это же время вышли составленные им сборники сказок и народных детских игр («Голь перекатная» – один из них). А в 1929 году выходит трехтомное собрание его сочинений.

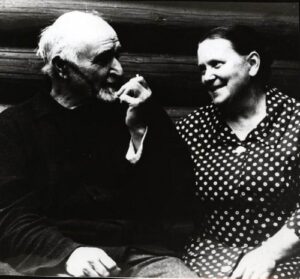

К этому времени Иван Сергеевич уже семейный человек. В 1923 году он познакомился в Москве с машинисткой издательства «Круг» Лидией Малофеевой, хорошей девушкой из Коломны, окончившей гимназию, прекрасно владевшей французским, и вскоре они поженились. Сначала жили на Смоленщине, на его родине, потом переехали в Гатчину, а в 1934-м – в Ленинград, где осели на долгие годы. Сергеевич и Лидия Ивановна прожили душа в душу 50 лет, стали родителями трех прекрасных дочерей – и всех их похоронили. Трагедия, которую ни представить, ни осмыслить невозможно. О которой писатель не написал ни слова – в том числе и потому, что чем дальше, тем больше литература становилась для него тем местом, где человеческая душа должна получать исцеление, отогреваться, отдыхать.

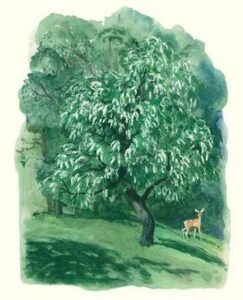

Ярким примером такой целебной, теплой, счастливой прозы стала его автобиографическая повесть «Детство», написанная в 1920-е и впервые опубликованная в 1931 году, которую он дополнял еще многие годы. Повесть о детстве, о родителях, о близких людях, о мире, который ушел навсегда и который всегда с нами, куда мы возвращаемся снова и снова за радостью и любовью. «Я не могу определить, сон или явь это: на коленях матери я сижу у открытого окна, теплого от высокого летнего солнца. И мать, и окно, и теплота нагретого солнцем, еще не выкрашенного подоконника сливаются в один синий, звучащий, ослепительный мир. Я еще плохо различаю в этом сверкающем просторном мире отдельные черты — пыльную за окном дорогу, красные стволы сосен, высокое небо с белыми недвижными облаками. Мать, подоконник с прозрачными капельками смолы, синее небо сливаются в блаженное ощущение тепла, света и удовольствия. Я тянусь к свету, прутом изгибаюсь на руках, бью мягкими кулачками и смеюсь, смеюсь».

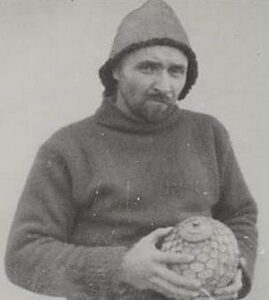

Если 1920-е – это время преимущественно оседлое, когда Соколов обустраивается, вспоминает, закрепляет пройденное, то в 30-е он опять много путешествует. Он осуждал современных авторов за «необычайную оторванность от живого дела и живых людей…» и был уверен, что «писатель должен хорошо знать свою страну, людей и вершащиеся в ней дела», ведь «то, что видим и переживаем мы, никто и никогда уж не увидит». В 1928 году он становится корреспондентом газеты «Известия», что значительно расширило его возможности передвижений по стране и миру. В этом же году он посетил Западную Европу, а в течение следующих трех лет участвовал в трех арктических экспедициях по Северному Ледовитому океану.

Две из них (в 1929-м и 1930-м) проходили на ледоколе «Георгий Седов» под руководством легендарного человека Отто Юльевича Шмидта. Во время второй экспедиции были открыты новые острова, а одна из бухт на западном побережье северного острова Новой Земли в честь писателя получила название бухты Микитова. Именно там он нашел выброшенный на берег буёк, в котором была записка с просьбой о помощи – ее оставили участники американской экспедиции еще в 1902 году. Начальник этой экспедиции, как оказалось, был жив.

В 1931 году Соколов отправился к берегам Новой Земли и Земли Франца-Иосифа в составе арктической экспедиции на ледоколе «Малыгин». А в 1933-м, когда «Малыгин» сел на мель у острова Шпицберген, Соколов-Микитов на борту «Георгия Седова» сопровождал участников спасательной операции. Об этом событии он рассказал в повести-очерке «Спасение корабля». После оказания помощи «Малыгину» один из буксиров, «Руслан», возвращаясь в порт, обледенел и затонул. Выжить удалось только трем членам экипажа, командир «Руслана» застрелился – очень была резонансная история. Расследование этого инцидента вел лично Сталин, который беседовал с участниками экспедиции, в том числе и с Соколовым-Микитовым.

Осенью 1933 года Иван Сергеевич вместе с другими писателями побывал на Кольском полуострове и наблюдал за уникальной операцией по подъему затонувшего в 1916 году ледокольного корабля «Садко». Операция прошла успешно, и старый «Садко» встал в строй Северного флота. Есть воспоминания, как это событие отпраздновали в доме Соколовых и как пили шампанское, которое прекрасно сохранилось в трюмах корабля. По мотивам этих событий Соколов-Микитов написал сценарий, на основе которого в 1935 году был снят фильм «Путь корабля». По следам своих северных путешествий он выпустил несколько книг, которые были очень популярны у современников: «Море, люди, дни», – только одна из них.

В цикле очерков «Белые берега» писатель обратился к необычному для себя жанру — урбанистическому пейзажу, показав и людей в непростых условиях Заполярья, и недолговечность, эфемерность всего живого. Бывал он и в других местах нашей Родины, и все сумел увидеть своим взглядом и рассказать об увиденном очень по-своему – подробно, с огромной заинтересованностью, с узнаваемой, даже по названиям, интонацией: «Летят лебеди» (1936), «На пробужденной земле» (1941)…