Владимир Даль. Начало

Все мы знаем его прежде всего как автора… Можно даже не продолжать, каждый с ходу назовет тот труд, которым Владимир Иванович Даль обессмертил свое имя.

Но начать хочется не с Толкового словаря, а с той книги, которую он не написал и которая могла бы, наверное, стать самым поразительным его произведением. С книги о его жизни. Дело не только в том, что это была довольно долгая, интересная и разнообразная жизнь.

Невидимый сценарист так мастерски прописал его биографию, что сквозь нее мы видим сегодня эпоху во всей ее полноте и сложности, с ее противоречиями, ее главными действующими лицами. Истинный русский патриот, он в равной степени принадлежит Западу (по происхождению) и Востоку (по самой значимой, жизнеобразующей в его карьере службе). Он был на войне и в тюрьме. Он, кажется, знал всех, кого стоило знать в XIX веке – и если не лично, то максимум через одно рукопожатие. Если он учится в Морском кадетском корпусе – то не с кем-нибудь, а с Нахимовым. Если получает медицинское образование – то одновременно с Пироговым.

C Пушкиным они близко приятельствовали, а перед смертью поэта побратались и перешли на «ты». И вот опять почерк судьбы: Даль приезжает в служебную командировку из Оренбурга в Петербург именно тогда, когда назревает и происходит роковая дуэль. Он проводит у постели Пушкина последние часы, как доктор следит за его состоянием и пытается его облегчить. Он слышит и запоминает навсегда его предсмертные слова. Наталья Николаевна отдала ему на память перстень с изумрудом, который Пушкин считал своим талисманом. Пушкина он не защитил – но, возможно, сохранил Владимира Даля … Любопытно, что один из праправнуков Владимира Ивановича, врач Лев Сергеевич Журавский, написал книгу «О некоторых недостатках в оказании помощи при ранении и лечении А.С. Пушкина». Таких пересечений и рифм в судьбе Даля и вокруг Даля множество.

Отец его тоже был врачом. Иоганн Кристиан Даль, датчанин, ставший на русской службе Иваном Матвеевичем, образованный и знающий человек, был приглашен в Россию Екатериной II в качестве придворного библиотекаря, но потом переучился в Германии на доктора и вернулся. Местом его службы был поначалу один из Гатчинских полков Великого князя Павла Петровича, потом он уехал в Екатеринославскую губернию, местечко Лугань (сейчас мы знаем его как Луганск), где в 1801 году и родился его старший сын Владимир.

Позже семья жила в Николаеве, где Иван Матвеевич служил старшим лекарем Черноморского флота и где, видимо, и зародилась мысль о морском образовании для двух старших сыновей. С 1814-го по 1819 год братья Владимир и Карл, Даль 1-й и Даль 2-й, учились в Петербургском Морском кадетском корпусе, затем служили в Николаеве, где Карл и закончил службу, скончавшись в молодом возрасте. А Владимир прослужил семь лет, вышел в отставку, круто, в отцовском стиле, изменил направление своего движения и «переседлал из моряков в лекари», как позже описал это Пирогов. Свою роль тут сыграли и приступы морской болезни, которым молодой Даль был подвержен. А еще он почти полгода находился под арестом по подозрению в сочинении эпиграммы на главнокомандующего Черноморским флотом. Он не любил вспоминать об этой странице своей жизни, но тем не менее написал в свое время флотскую, отчасти автобиографическую повесть «Мичман Поцелуев» и книжку рассказов для народного чтения «Матросские досуги». Любой опыт у него шел в копилку.

В 1826 году он уже студент медицинского отделения Дерптского университета. И в Дерпте же к тому времени поселилась овдовевшая мать писателя. Юлия Христофоровна была немкой, в девичестве носила фамилию Фрейтаг, а ее мать была довольно известной переводчицей. Сама она обладала сильным характером, знала несколько языков и смогла дать своим детям отличное домашнее образование. Всего в семье было шестеро детей. Даль особенно любил младшего брата Льва, пошедшего по военной стезе и погибшего в двадцать с небольшим во время Польской кампании 1831 года. Всю жизнь он его вспоминал, Львом назвал и своего первенца и единственного сына.

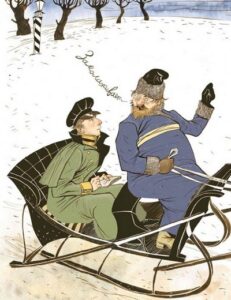

В марте 1819 года мичман Владимир Даль едет из Санкт-Петербурга в Николаев, слышит от ямщика неизвестное ему слово, просит объяснений, потом достает тетрадку и записывает: «Замолаживать – иначе пасмурнеть – в Новгородской губернии значит заволакиваться тучками, говоря о небе, клониться к ненастью». Так начинался его знаменитый словарь, а эту тетрадь с первым словом и карандаш, которым оно было записано, он бережно хранил до конца своих дней. Он никогда не был профессиональным лингвистом или диалектологом, его страстный интерес к русскому слову был частью его жизни и сопровождал его в любой его деятельности. Где бы он ни оказывался, он везде слушал людей, говорил с людьми и ловил малейшие особенности их речи, всё, что казалось ему важным, особенным, уникальным.

И конечно, медицинская деятельность давала ему особенно много возможностей для того, чтобы вступать с людьми в неформальный контакт, позволяющий им раскрыться, довериться своему собеседнику. Он был талантливым врачом. Еще в университете, под руководством знаменитого профессора Мойера, он увлекается хирургией, а потом, уже в Петербурге, становится уважаемым специалистом в офтальмологии. За все время своей работы он произвел более сорока успешных операций по снятию катаракты. Был у него еще и такой незаурядный талант: он одинаково хорошо владел обеими руками, и правой и левой, что в хирургии бывает бесценно.

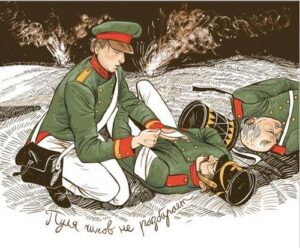

Учебу в университете Даль закончил досрочно, в 1828 году: началась Русско-турецкая война, и всех студентов, обучавшихся за казенный счет, призвали в армию. Но ему была предоставлена возможность, в виде исключения, досрочно защитить диссертацию на степень доктора медицины, работу, в которой излагались «наблюдения: успешной трепанации черепа и скрытых изъязвлений почек».

На войне, в составе 2-й действующей армии, он работал ординатором подвижного госпиталя, работал много, трудно, сутками; приходилось и участвовать в боевых действиях, и бороться с чумой. После окончания войны он был командирован в Ясский военный госпиталь, где занимался противоэпидемическими мероприятиями. Это было страшно актуально: с юга в Россию проникала холера.

Потом он служил дивизионным врачом корпуса генерала Ридигера в армии Ивана Федоровича Паскевича, подавлявшей польское восстание 1831 года. И там он, между делом, блестяще продемонстрировал свои инженерные способности: по его идее и под его руководством из подручных материалов (главным образом, из пустых бочек) был быстро сооружен мост через Вислу; а когда наши перешли по нему на другой берег, он был так же стремительно уничтожен. Сам Даль подробно и с удовольствием описал этот эпизод в брошюре, которая, к слову, была в библиотеке Пушкина. За эти действия он получил орден Святого Владимира 4-й степени с бантом, имел он и другие награды.

И везде, даже в не самых располагающих обстоятельствах, он находил возможность достать свою заветную тетрадку, и везде он умел разговорить людей и быть с ними на равных. «Его благородие не кобенится», – говорили о нем солдаты. А для него самого это, конечно, было и отдыхом, и отдушиной.